À la campagne comme sur le littoral, les femmes ont longtemps improvisé avec le peu dont elles disposaient. C’est un fait souvent signalé que, partout, le seul manteau de pluie était un sac de jute ou de chanvre dont les femmes emboîtaient deux coins l’un dans l’autre pour en faire un capuchon. Les femmes qui déchargeaient les bateaux aux ports de Loctudy et de Pont-l’Abbé, entre 1914 et 1918, s’en couvraient aussi les épaules pour absorber les douleurs occasionnées par les charges. Ce type de toile épaisse rentrait dans la confection d’un invariant vestimentaire : le tablier, porté avec un justin (veste) et des bas. Pour se protéger du soleil ou du froid, elles s’appliquaient à nouer un foulard sous la gorge et à endosser une capeline en toile dont la forme retombante sur les épaules bardait la nuque.

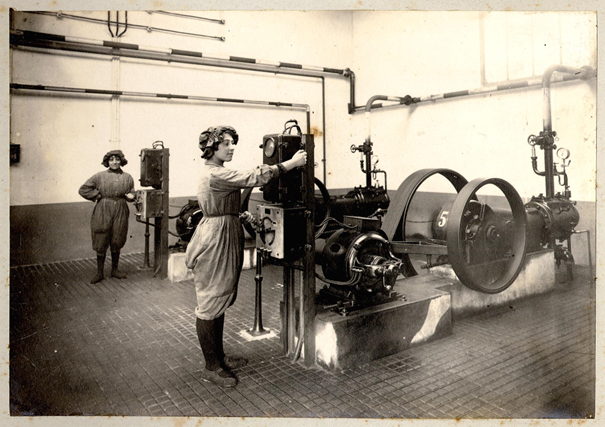

A l’usine

Avec la révolution industrielle qui faisait amplement appel à la main-d’œuvre rurale, les femmes ont longtemps conservé ces « hardes », d’autant que dans l’esprit commun, on n’accordait pas au labeur féminin de vêtement en propre. Ressentant le besoin d’un habit distinct de leur tenue ordinaire un tant soit peu confectionné, elles se contentèrent finalement de la blouse d’atelier. Héritière du traditionnel sarrau paysan ou artisanal, coupé dans une toile forte et noire, sa longueur répondait à un souci général de pudeur. Boutonnée ou lacée, elle offrait une ceinture et un resserrement aux poignets qui prévenaient le flottement dangereux de l’étoffe aux abords des machines. Quant au col, il offrait suffisamment de liberté pour que les femmes y aménagent de quoi personnifier leur tenue.

C’est une dimension identitaire combinée à une utilité fonctionnelle qui explique la large expansion de la coiffe penn sardin dont s’équipaient les ouvrières des conserveries de Douarnenez. Son emploi dans un environnement salissant, sa capacité à retenir les cheveux et à dégager le visage en facilitant les mouvements latéraux de la tête sont à mettre au compte de savoir-faire empiriques. Ces protections de tête étaient confectionnées dans de courts métrages de textiles peu onéreux, se lavant et séchant rapidement, ce qui permettait d’en changer régulièrement, évitant leur encrassement. Enfin, l’association avisée de coton et de dentelles pour leur montage contribuait au maintien de l’attrait que cette coiffe exerçait déjà sur leurs aïeules rurales, qui en avaient fait auparavant l’emblème de leur territoire.

Aujourd’hui, elle est remplacée par la charlotte qui, par son caractère jetable, répond strictement à des critères d’hygiène. En outre, une tunique, des gants, des protections auditives et un tablier sont procurés par l’entreprise. Le changement est d’importance, car longtemps, dans toutes les industries, hommes et femmes devaient s’acquitter de la dépense de l’habit de travail sur leurs propres deniers. De même, les femmes ne pouvaient guère compter sur les catalogues de confectionneurs qui privilégiaient des standards masculins et leur concédaient seulement des « tabliers pour femmes » ou des « blouses pour dames ».

Le vêtement, marqueur d’une communauté

À la fin du XIXe siècle, nombreuses étaient les femmes qui durent s’affranchir de l’habit des religieuses, qui les avaient précédées dans leur fonction. La blouse en fut l’instrument.

Aux descriptions ainsi qu’aux détails de prix et de taille, le catalogue proposant ici « blouses pour femmes » et tabliers, énonce par ailleurs des préconisations pour leur entretien. Ainsi recommande-t-il aux clientes de « ne jamais repasser une blouse dans son neuf », de « ne pas la porter trop longtemps sans la laver » ou encore de ne jamais appliquer le savon à même la blouse ».

Dans le domaine des services, ce sont les « dames dactylographes » qui, avec les « demoiselles du téléphone » consentirent dans les premières années du XXe siècle à porter cette blouse. Elle les protégeait des marques laissées sur leurs manches par les rubans encrés des machines à écrire, comme des plumes à encre employées en sténographie. Dans l’environnement mixte dans lequel elles travaillaient, la blouse effaçait jupe, bas, corsage et le corps tout entier. Une manière de se prémunir de remarques déplacées de leurs collègues masculins. Elle conjurait les quolibets à l’encontre de celles qui, en la quittant, ont parfois été accusées de montrer leurs formes.

Exhortées par leur administration à « se vêtir avec décence et bon goût », les institutrices adoptèrent quant à elles, initialement, de longues robes noires typiques d’un certain effacement vestimentaire, puis une blouse qui s’abstenait d’afficher aussi bien les hiérarchies que l’ancienneté ou le grade. Dans les années 1920, leur trousseau s’étoffa de jupes plus claires (sur corsage blanc) portées avec des bas gris – à condition qu’ils ne soient pas transparents – sous un manteau gris.

De même, la longue blouse des premières infirmières transcendait leur individualité. L’exigence de l’hygiène imposait une tenue aussi couvrante que possible ; elles devaient être désinfectées, changées et lavées tous les jours. Elles étaient « blanchies » à 90 °C, température à laquelle seul un coton non teint résiste, ce qui avantageait le blanc. Après la Seconde Guerre mondiale, la diffusion de fibres synthétiques, ne se déformant ni ne déteignant aux hautes températures de lavage, apporta plus de confort, plus de facilité d’entretien, plus de nuances.

À partir des années 1960, la tunique-pantalon confectionnée dans du polyester-coton supplanta progressivement la robe-tablier qui demeurait néanmoins la référence dans les écoles d’infirmières.

La mode : matrice invariable des tenues de travail féminines

Longtemps, on chercha à assurer la femme de « la coquetterie inhérente à son sexe », comme l’écrivait en 1916 Madame Commard, une couturière parisienne, qui avait déposé un brevet à l’Institut national de la propriété industrielle en faveur d’un habit proprement féminin et appelé « La Françoise ».

C’est justement ce type de combinaison qui est adopté par la poudrerie de Pont-de-Buis pour vêtir les ouvrières recrutées dans les ateliers de fabrication des explosifs et des poudres, en remplacement des hommes mobilisés sur le front. Les 3 500 combinaisons en laine commandées par l’entreprise en 1917 étaient incombustibles ; leur coupe ample et courte pouvait être serrée à la taille par une ceinture et fermée aux poignets et aux jambes pour empêcher l’introduction de poussières toxiques. Cette combinaison était boutonnée et pouvait donc ne pas être enfilée par la tête, où, malgré un ample bonnet, des dépôts de matières dangereuses retenues par les cheveux risquaient d’être entraînés sur la peau des ouvrières. En vérité, elle s’inspirait de la mode de la jupe-culotte de la maison Béchoff-David portée avant-guerre aux courses d’Auteuil. Et, paradoxalement, elle a ensuite incarné la prise de conscience des ouvrières des usines d’armement, qui se sont mobilisées à partir de 1917 pour obtenir de meilleures conditions de rémunération et qui ont défilé dans les rues de Paris revêtues de cette combinaison de travail.

A Pont-de-Buis comme à Toulouse, les ouvrières sont dotées de la même combinaison que l’entreprise a adoptée pour ses capacités à les protéger des poussières toxiques dégagées dans les ateliers.

Une confection aux mains des femmes

Dès l’apparition des habits de travail masculins, nombre de couturières ont pris part à leur confection, activité qui leur assurait une des rares ressources monétaires que leur reconnaissait la société traditionnelle. Quand elles n’étaient pas itinérantes et se déplaçaient avec leur machine à coudre de ferme en ferme, elles étaient recrutées par des confectionneurs, conscients de l’immense réservoir de main-d’œuvre féminine existant dans la Bretagne rurale.

À partir de 1913, à Rennes et à Pontorson, l’entreprise Le Mont St Michel, confia les finitions de ses fabrications en grande série à des couturières à domicile qui cousaient les étiquettes, les attaches métalliques, les élastiques, les fermetures éclair. À Brest, l’atelier du maître tailleur du port, qui cumulait la confection de milliers d’uniformes de la Marine et de centaines de vêtements de travail pour les employés de l’arsenal, avait recours à des dizaines de confectionneuses à domicile ; les « ouvrières du sac » s’approvisionnaient sur place de pièces d’étoffe emportées dans un sac qu’elles rapportaient emplis d’habits confectionnés. Au côté des pompières (affectées aux retouches), des traceuses, des coupeuses, des apiéceuses, des giletières, des culottières, des tailleurs employés au port, elles représentaient 108 couturières sur un effectif de 230 ouvrières en 1947.

Ainsi, les acteurs du monde du travail ont habillé distinctement les hommes et les femmes au travail, sans céder ni aux différences sexuées ni au pouvoir des apparences. Cependant, aujourd’hui, les EPI (équipements de protection individuelle), répandus en particulier dans les industries agro-alimentaires, matérialisent le caractère normé et standardisé des tenues professionnelles.