Interner qui... et pourquoi ?

En août 1914, la loi française portant sur le sort des civils ennemis en cas de guerre est très récente. Discutée en 1913, elle prévoit d’autoriser chacun d’entre eux à demeurer en France, sous un statut proche de la liberté surveillée, ou à rejoindre son pays d’origine dans les quinze jours suivant la mobilisation. Pourtant, le 1er septembre 1914, un revirement politique se produit : le ministère de l’Intérieur ordonne subitement l’internement de près de 60 000 civils ennemis ou suspects. Conscient que le projet de 1913 conduirait à renforcer les armées adverses de milliers de mobilisables, il doit également compter sur l’espionnite ambiante qui, à l’instar de Charles Le Goffic, désigne ces « benoîtes tribus d’Allemands » installées sur les côtes bretonnes comme l’avant-garde de l’armée allemande. En outre, les violences populaires germanophobes imposent que soient mis à l’abri ces civils dont le sort conditionne, par effet de représailles, celui des ressortissants français présents sur le sol allemand.

Des mobilisables allemands et autrichiens, l’internement s’étend vite à tous les « suspects », incluant les minorités pourtant dites francophiles ou « opprimées » par les Empires centraux, comme les Polonais, les Tchèques ou les Alsaciens-Lorrains. Parallèlement, les femmes françaises mariées à des Austro-Allemands ou soupçonnées d’avoir entretenu des relations avec des soldats ennemis sont également internées préventivement.

La difficile quête des locaux

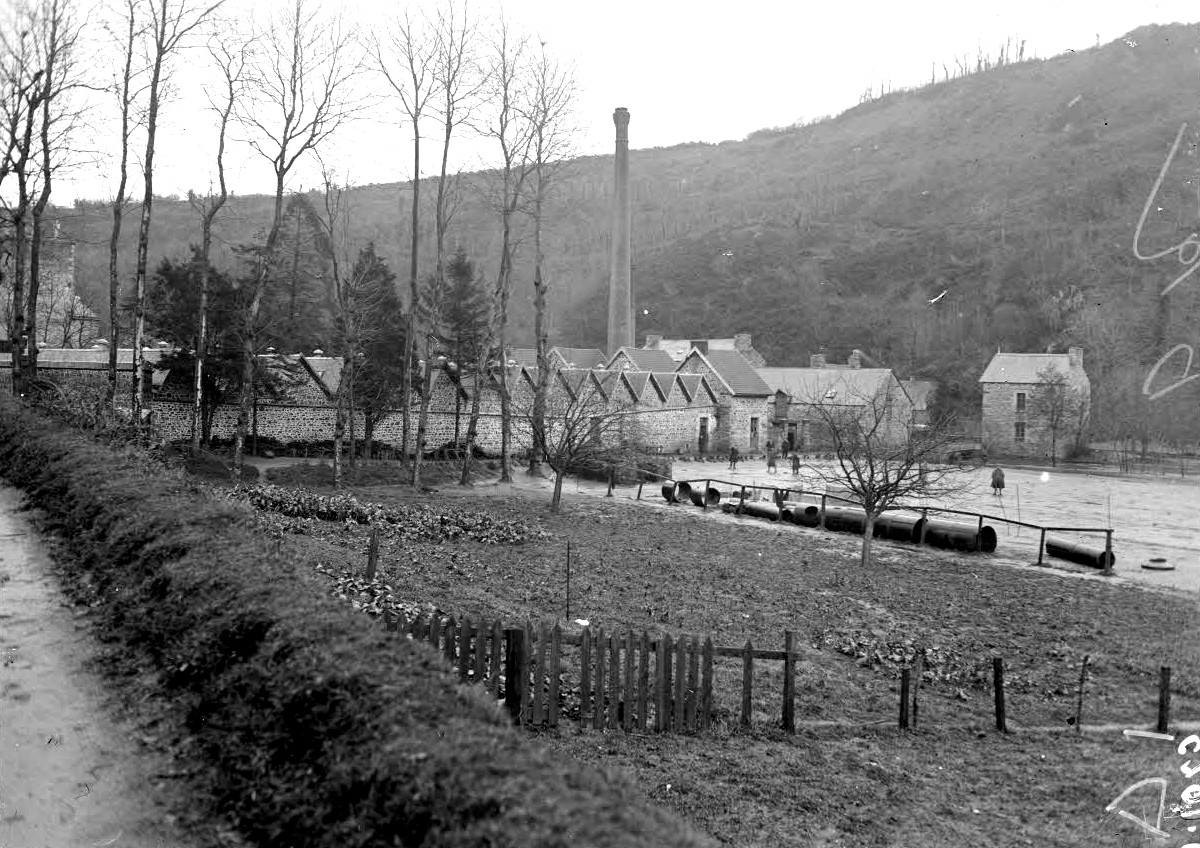

Dépourvu de locaux, le ministère presse ses préfets de prospecter dans l’urgence tout immeuble vacant. Dans les Côtes-du-Nord, les autorités jettent ainsi leur dévolu sur l’école d’agriculture de Saint-Ilan et sur l’usine du Jouguet. Abandonné depuis des années, cet établissement bordé par le Gouët offre à ses premiers résidents un aspect peu engageant. L’un d’eux, Hugo Ringer, décrit ainsi un « hall rempli de vieilles machines, sales et rouillées, pleines de poussière, pleines de saletés » où grouillent araignées et insectes. L’usine est peu à peu réaménagée par les internés eux-mêmes. Les anciennes machines du grand bâtiment principal, entièrement démontées, laissent place au grand dortoir des hommes, séparé en deux par une travée centrale baptisée « boulevard des étrangers ». Deux autres bâtiments annexes sont affectés aux femmes et l’ancienne maison du propriétaire accueille l’infirmerie et l’administration. Une vaste prairie bordant l’établissement est enfin reconvertie en espace de promenade et de loisirs.

Aspects de la vie au Jouguet de 1914 à 1918

Peuplé, au 10 septembre 1914, d’un millier d’internés, Le Jouguet pose immédiatement aux autorités un problème sanitaire. Dépourvus de tout équipement, les internés sont contraints de se laver au ruisseau et l’arrivée de détenus provenant des prisons parisiennes introduit d’innombrables punaises et autre vermine trouvant dans les paillasses usagées des dortoirs un contexte propice à leur prolifération. La situation s’améliore peu à peu à partir de janvier 1915. Prenant conscience de l’enlisement du conflit, le ministère de l’Intérieur décide en effet de réorganiser les dépôts. Devenu camp de mobilisables austro-allemands, Le Jouguet voit partir femmes, enfants et vieillards, massivement libérés ou rapatriés vers l’Allemagne, cependant que les familles non austro-allemandes sont transférées dans d’autres dépôts. Si les effectifs du Jouguet se stabilisent alors autour de 450, la précarité n’y recule pas. Les internés souffrent du froid et de la faim. Hugo Ringer décrit ainsi la « piètre nourriture » distribuée en juin 1915 : « Les soupes sont […] à peine mangeables et les portions des rations de viande doivent être cherchées avec une loupe dans l’assiette ». La monotonie de la vie en captivité affecte sérieusement le moral des internés, victimes à des degrés divers de la « psychose des barbelés ». Enfin, de vives tensions règnent entre ces individus aux profils nationaux et socioculturels très variés.

Comme la plupart des dépôts, Le Jouguet ferme ses portes en novembre 1918. Si le bilan humain n’y est pas dramatique – on n’y déplore « que » 21 décès –, ce dépôt participe d’une des nouveautés tragiques qui vont marquer le XXe siècle, celle d’une victimisation des civils, traqués et réprimés hors de tout droit, non pour ce qu’ils ont commis mais pour ce qu’ils sont intrinsèquement.