Dixmude, victoire des fusiliers marins bretons ?

Le cas de la brigade des fusiliers marins et de la bataille de Dixmude l’illustre largement. Si la mémoire collective a fait de cette bataille une victoire « bretonne », la constitution de la brigade de l’amiral Ronarc’h, à partir de Lorient, ne peut se faire sans l’appoint de fusiliers venus de Brest mais aussi Cherbourg, Rochefort ou Toulon : l’on y compte ainsi sans doute plus de 40 % de Normands, Vendéens, Charentais, Basques, Languedociens, Provençaux et même Parisiens. Engagés à Gand le 8 octobre 1914, les hommes de Ronarc’h se battent autour de Dixmude à partir du 24 dans des combats des plus violents. Les pertes lors de ces combats sont particulièrement élevées : au cours de ces quelques semaines, 510 morts, 1 950 blessés, 698 prisonniers ou portés disparus, soit 3 158 hommes sur 6 800, près de la moitié des effectifs.

Il convient cependant de rappeler que la bataille pour la petite ville des Flandres ne se limite pas à l’engagement des fusiliers marins. Quelque 5 000 Belges et un peu plus de 2 000 tirailleurs sénégalais y combattent aussi, y subissant des pertes parfois bien plus importantes : il ne reste, par exemple, que 400 hommes dans l’un des deux bataillons de tirailleurs, 11 dans l’autre ; soit des pertes de l’ordre de 80 %.

Reste l’image, le « mythe » de Dixmude, largement dû à l’ouvrage d’un Breton, Charles Le Goffic, paru dès 1915…

La Bretagne, terre de marins ?

L’on ne peut cependant résumer la mobilisation des Bretons dans la Marine aux seuls fusiliers marins de Ronarc’h. Les inscrits maritimes bretons représentent en effet de l’ordre de 48 % de l’ensemble des inscrits maritimes français en 1913 ; il est donc probable que la proportion de ceux qui servirent dans la Royale à partir de 1914 fut assez proche, autour de 45-50 % sans doute. Derrière ces chiffres, point pourtant une autre réalité : la très grande majorité des Bretons mobilisés – sans doute de 90 à 95 % d’entre eux – l’ont été dans l’Armée de terre.

La surreprésentation de la Bretagne dans la Marine n’en est pas moins évidente, et contribue à préserver – autant que la chose soit possible en temps de guerre – le monde maritime breton. En effet, si la perte de quelques grosses unités – tels le Bouvet ou le Gambetta – est durement ressentie, la Royale compte environ 15 000 morts au cours du conflit : 4 800 sur mer, 6 600 à terre, 3 200 enfin dans la marine marchande ou la pêche ; soit de l’ordre de 5 % des effectifs mobilisés. Ces chiffres sont à rapporter à ceux de l’Armée de terre qui comptabilise l’essentiel des 1 350 000 morts, correspondant à 16 % de ses effectifs.

Certes, une part non négligeable des inscrits maritimes sert dans l’Armée de terre, de l’ordre de 30 % par exemple dans le quartier de Quimper étudié par J.-C. Fichou. Les 2/3 restants mesurent rapidement la chance qui est la leur, notamment ceux qui, mobilisés dans des armements civils, ont la possibilité de rester en Bretagne.

Les ports bretons dans la guerre

Les activités maritimes traditionnelles, bien que souvent durement touchées par la guerre, notamment dans les premiers mois, se poursuivent entre 1914 et 1918, souvent au prix d’adaptations.

Ainsi, malgré les problèmes liés à la mobilisation d’une partie des marins, mais aussi du fait des risques encourus en mer, ne repartent en 1915 vers Terre-Neuve qu’un tiers des navires armés à la pêche à la morue au printemps 1914 dans la région malouine. À terre, ce sont les conserveries bretonnes qui souffrent de cette situation de guerre, alors même que la demande augmente : dès 1915, certains patrons – celui de Cassegrain à Quimper notamment – interviennent pour obtenir le retour d’ouvriers-soudeurs, jugés indispensables car leur travail ne peut être pris en charge par des femmes. Dans le Finistère, le préfet obtient aussi du secrétaire d’État à la Marine marchande la démobilisation de deux directeurs de conserveries de Douarnenez et Concarneau servant dans l’infanterie.

Le commerce des ports bretons semble se développer, malgré le conflit. La masse des marchandises transitant par le port de Saint-Malo, malgré un léger recul en 1914, ne cesse de croître, de l’ordre de 10 % entre 1913 et 1916. Ceci ne va pas sans poser de problèmes, notamment de main-d’œuvre. L’on fait appel à des prisonniers allemands ou à des travailleurs coloniaux. Signe de la désorganisation de l’économie française, les échanges sont très disproportionnés : 80 à 85 % d’entre eux correspondent à des flux entrants, depuis des ports français – Dunkerque, Le Havre, Bordeaux, Port-de-Bouc –, mais aussi et surtout Londres, Southampton, Liverpool ou Rotterdam.

Tout au long de la guerre, la Bretagne reste ouverte au monde.

La Bretagne, porte sur le monde

C’est en effet dans des ports bretons que, dès 1914, débarquent nombre de troupes étrangères venues se battre aux côtés de la France.

À l’automne 1914, c’est à Nantes qu’arrivent une partie des troupes britanniques, notamment de l’armée des Indes. Les cartes postales éditées à l’époque vantent l’Entente cordiale à cette occasion. C’est à Brest que débarquent les divisions portugaises en février 1917, accueillies elles aussi avec enthousiasme par la population, alors que le port du Ponant avait déjà, en août 1916, vu transiter des troupes russes.

Ce sont cependant sans doute les Sammies qui ont laissé le souvenir le plus pérenne. Les premiers soldats américains débarqués en France, le 26 juin 1917, le sont en effet à Saint-Nazaire. Le port de Brest sera mis à profit à compter de novembre. Les chiffres ont de quoi impressionner : à Saint-Nazaire, débarquent quelque 198 000 Doughboys. Plus de 3 300 000 tonnes de matériel y transitent, soit un tiers de l’ensemble des marchandises acheminées en Europe. Brest accueille 800 000 soldats américains, jusqu’à 45 000 pour la seule journée du 3 septembre 1918. Ainsi 90 % des Sammies venus en France débarquent en Bretagne, avec ce que cela suppose d’aménagements des installations portuaires, ferroviaires, et de vastes camps – celui de Montoir-de-Bretagne près de Saint-Nazaire, celui de Pontanézen, à la sortie de Brest –, etc. Mais les Américains sont aussi présents à Tréguier, à l’Île-Tudy ou au Croisic, où des bases aéronavales sont installées afin de participer à la protection des convois contre la menace sous-marine allemande.

La Bretagne, un front maritime

Si, en ce qui concerne la guerre sur terre, la Bretagne est bien une région de l’arrière, nullement menacée par les troupes allemandes, elle se situe en revanche sur un front maritime particulièrement exposé.

Ainsi, les craintes d’un débarquement sur les côtes bretonnes, à proximité de Brest et de Lorient notamment, justifient la mise en place de mesures particulières à l’été 1914. Des régiments territoriaux sont affectés à la protection des deux grands ports, le 88e RIT de Lorient à Port-Louis, Riantec, Groix, mais aussi Brest, où l’état-major concentre le 86e RIT, venu de Quimper. Quant aux Brestois du 87e RIT, en position à Ouessant, au Conquet et dans la presqu’île de Crozon, ils sont finalement employés pour l’essentiel à des travaux agricoles. Les imposantes batteries côtières implantées à la fin du XIXe siècle près de Lorient ou à proximité de Brest doivent par ailleurs protéger les deux bases navales contre une éventuelle attaque par la mer. De nombreuses pièces sont cependant démontées à partir de 1915 pour équiper l’artillerie lourde sur voie ferrée sur le front terrestre, signe que la nature de la guerre a changé.

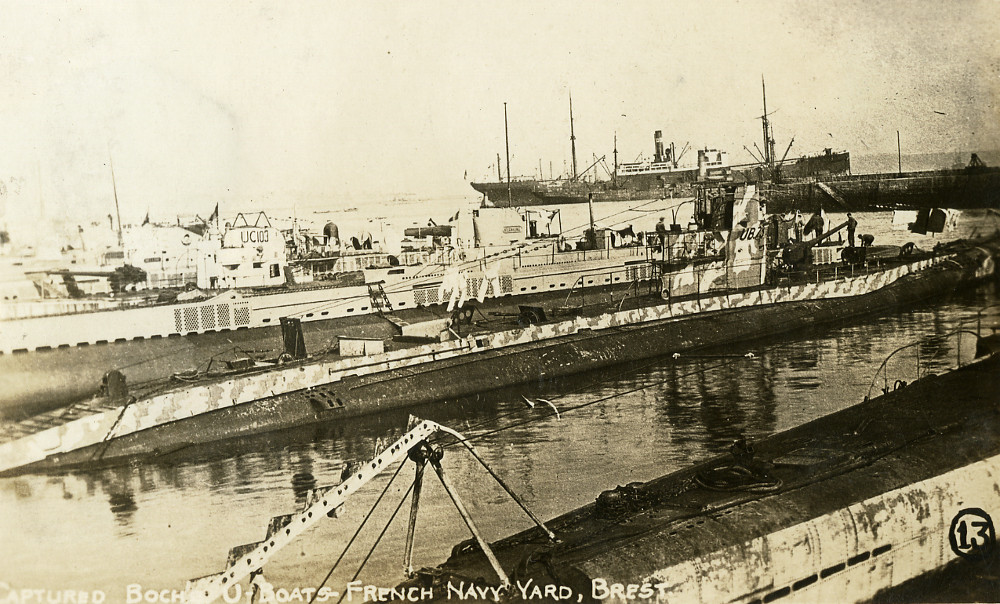

Le principal danger est en effet désormais celui que constituent les sous-marins allemands qui croisent en Manche ou sur le littoral sud de la Bretagne. Quelque 250 navires bretons, dédiés à la pêche ou au cabotage, sont coulés par les U-Boot, qui sévissent parfois à proximité des côtes : ainsi le Kléber, un trois-mâts goélette de Saint-Malo, échappe-t-il de justesse à l’ennemi en septembre 1917 alors qu'il est attaqué à proximité de Groix.

L’entrée en guerre des États-Unis, qui fait de Saint-Nazaire et de Brest les principaux ports de transit des troupes américaines, conduit à un renforcement des mesures de protection depuis les côtes bretonnes. Aux chalutiers armés qui, depuis le début de la guerre, patrouillent à proximité des côtes, s’ajoutent des dragueurs de mines. Des bases aéronautiques, françaises puis américaines, sont créées sur le littoral breton, escadrilles côtières au Croisic, à Quiberon ou Plomeur, centres de ballons captifs ou dirigeables à Paimbœuf, Saint-Nazaire, La Trinité-sur-Mer, Lorient, Brest et Guipavas, centres d’aviation maritime, équipés d’hydravions, au Croisic, à Lorient, l’Île-Tudy, Brest, l’Aber-Wrac’h, Tréguier ou Camaret. Les appareils basés à Camaret enregistrent à eux seuls près de 20 % des missions de bombardement depuis les côtes de France en 1917 et 1918, signe de l’importance de ce front maritime.

On l’a vu, la Bretagne tient une place indéniablement à part dans la mobilisation maritime, au sens large du terme, par la place de ses marins sur les navires de guerre, dans les unités de fusiliers marins, sur les navires de commerce ou de pêche, et par son rôle de seuil maritime. La mémoire de cet engagement, très présente, apparaît presque « disproportionnée », comme si l’on avait cherché à survaloriser cette dimension maritime. En témoignent les monuments aux morts qui, de Pleubian à Houat, associent un fusilier marin (plus qu’un marin…) au traditionnel poilu, mais aussi quelques vitraux, tels ceux du Mont-Dol ou de Saint-Jacut-de-la-Mer.

![L’arrivée des Américains à Saint-Nazaire, 27 juin 1917 - Gallica [photographie de presse] / [Agence Rol]](https://bcd.bzh/becedia/sites/default/files/dossiers-thematiques/bretagne-front_maritime-dt.jpeg)