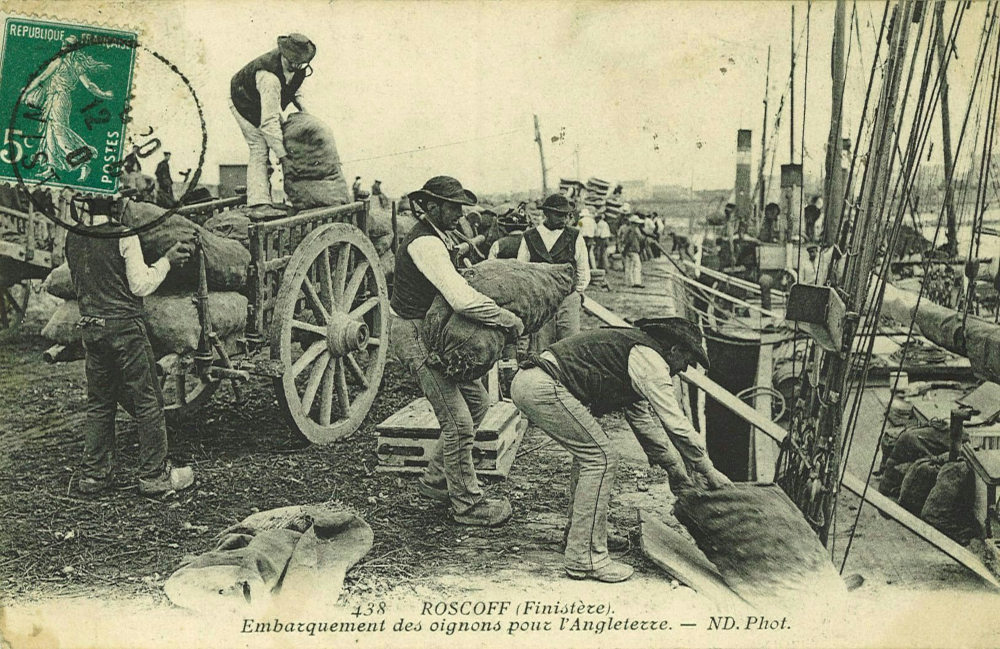

Ces vendeurs itinérants, qui se dispersent sur le territoire britannique après une traversée en bateau, sont à l’origine des cultivateurs d’oignons de la région de Roscoff et Santec (même si certains Johnnies partent en Angleterre depuis le port de Saint-Brieuc), avant de s’expatrier outre-Manche de juillet à décembre. Ils s’organisent en compagnies, rassemblant patron, vendeurs et stringers (chargés de tresser les bottes d’oignons) : le groupe des Johnnies est majoritairement masculin, bien que quelques femmes aient également effectué la traversée au plus fort de la migration. Ces dernières sont plus généralement chargées de s’occuper des tâches administratives qu’impliquent le voyage, comme la location de bateaux, et restent en Bretagne pour gérer l’exploitation lors de l’absence des Johnnies. Dans l’entre-deux-guerres, il n’est pas rare que les compagnies comprennent des apprentis âgés de douze ou treize ans. Le dispositif est simple : une compagnie établit généralement son quartier général dans son lieu d’arrivée, depuis lequel les vendeurs effectuent leurs tournées, d’abord à pied, puis à bicyclette. Leurs destinations principales, dans l’entre-deux-guerres, sont Torquay et Southampton dans le sud de l’Angleterre, Cardiff et Swansea au pays de Galles, les ports sur la rivière Tyne, et Leith et Dundee en Écosse.

Près de 2 000 Johnnies au début du XXe siècle

La première compagnie d’Onion Johnnies est fondée en 1828, selon les sources littéraires et folkloriques bretonnes. Cette date n’est cependant pas confirmée par les archives, qui montrent plutôt une activité sporadique dans la première moitié du XIXe siècle mais ne prend son véritable essor qu’à la fin du siècle. Dans les années 1860, 200 vendeurs se rendent en Grande-Bretagne par an, chiffre qui atteint les 2 000 au tournant du siècle et qui se maintient jusque dans les années 1920. Il diminue après l’instauration de tarifs douaniers au début des années 1930, avant de remonter pour atteindre les 700-900 vendeurs à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Malgré la création, en 1947, de l’Association des Johnnies, qui institutionnalise leur activité, cette dernière s’essouffle après la Seconde Guerre mondiale. Si l’on compte encore 500 colporteurs traversant la Manche au milieu des années 1950, ce chiffre tombe à 150 au début des années 1970. Certaines petites compagnies continuent toutefois d’effectuer la traversée après cette date, mais l’activité décline progressivement du fait de l’allongement de la scolarité des jeunes et de l’instauration de la sécurité sociale rendant la migration moins attractive : les apprentis se font plus rares, et les Johnnies ne peuvent initialement pas cotiser pour bénéficier d’une pension de retraite en travaillant à l’étranger.

Des « travailleurs migrants » bien considérés

Quand les Johnnies sont mentionnés dans les sources anglaises, ils sont souvent représentés comme une figure typique, vêtue d’une blouse, d’un pantalon en velours, et portant des sabots. L’homogénéité supposée de leur groupe est accentuée par le surnom qui leur a été donné par la population. Son origine est encore débattue, mais la linguiste Estelle Boudillet la rapporte à une tradition xénophobe qui associait à un groupe d’étrangers un surnom sur le modèle « John(ny) + éthnonyme ou attribut emblématique ». Mais ce stéréotype est en fait avant tout positif : les Johnnies acquièrent rapidement, au Royaume-Uni, une bonne réputation. Contrairement à certains colporteurs britanniques (pedlars), ils sont rarement soupçonnés de vagabondage, puisqu’ils sont semi-sédentaires et rencontrent un relatif succès financier. En tant que vendeurs de marchandises périssables (incompatibles avec le vagabondage, puisqu’elles pourrissent rapidement), ils ne sont d’ailleurs pas sommés de s’enregistrer auprès de la police, car ils ne sont pas considérés comme de potentiels vagabonds, ni de payer une licence pour exercer leur activité. Les Johnnies ne sont pas soumis à un contrôle plus strict que les pedlars locaux. Les Bretons bénéficient en outre de soutiens institutionnels, comme celui du député Albert de Mun, qu’ils peuvent mobiliser en période de crise, ou quand le contrôle de leurs mouvements se fait trop strict. Lors de la mise en place de l’Aliens Act de 1905, établissant des quotas d’étrangers autorisés à débarquer dans les ports d’immigration, ils sollicitent l’aide d’Albert de Mun, qui fait ainsi parvenir au Home Office des lettres en leur faveur. Malgré la pression de quelques lobbies anglais de vente de légumes au détail, condamnant leur activité et pétitionnant en vain le Home Office afin de réclamer son strict encadrement, les Johnnies ont donc toujours bénéficié de la bienveillance des autorités britanniques.

Une image virile d’aventuriers

En effet, au tournant du siècle, les autorités britanniques s’inquiètent des effets de l’urbanisation et de l’industrialisation galopantes de leur pays : intellectuels et réformateurs pensent que ces dernières peuvent mener à une forme de « dégénération », le difficile travail en usine ayant un impact négatif sur la santé des travailleurs britanniques. Au contraire, les Johnnies sont décrits dans la presse et par les écrivains britanniques comme des hommes virils et authentiques et des aventuriers intrépides, représentant le contre-exemple de cette masculinité urbaine décadente. Le nationaliste gallois Ambrose Bebb décrit les Johnnies dans The Evening Telegraph, à la fin des années 1930, comme des individus d’une « race noble » et des « hommes aux larges épaules ». Le colportage est de plus en plus considéré avec nostalgie : les interactions pittoresques entre Johnnies et ménagères britanniques sont régulièrement décrites dans les journaux. Les Johnnies sont ainsi considérés comme des vendeurs aguerris et exotiques, pauvres mais travailleurs : ils sont populaires et respectés de la population, qui s’amuse de leur art de la vente et de leurs habits de paysans bretons.