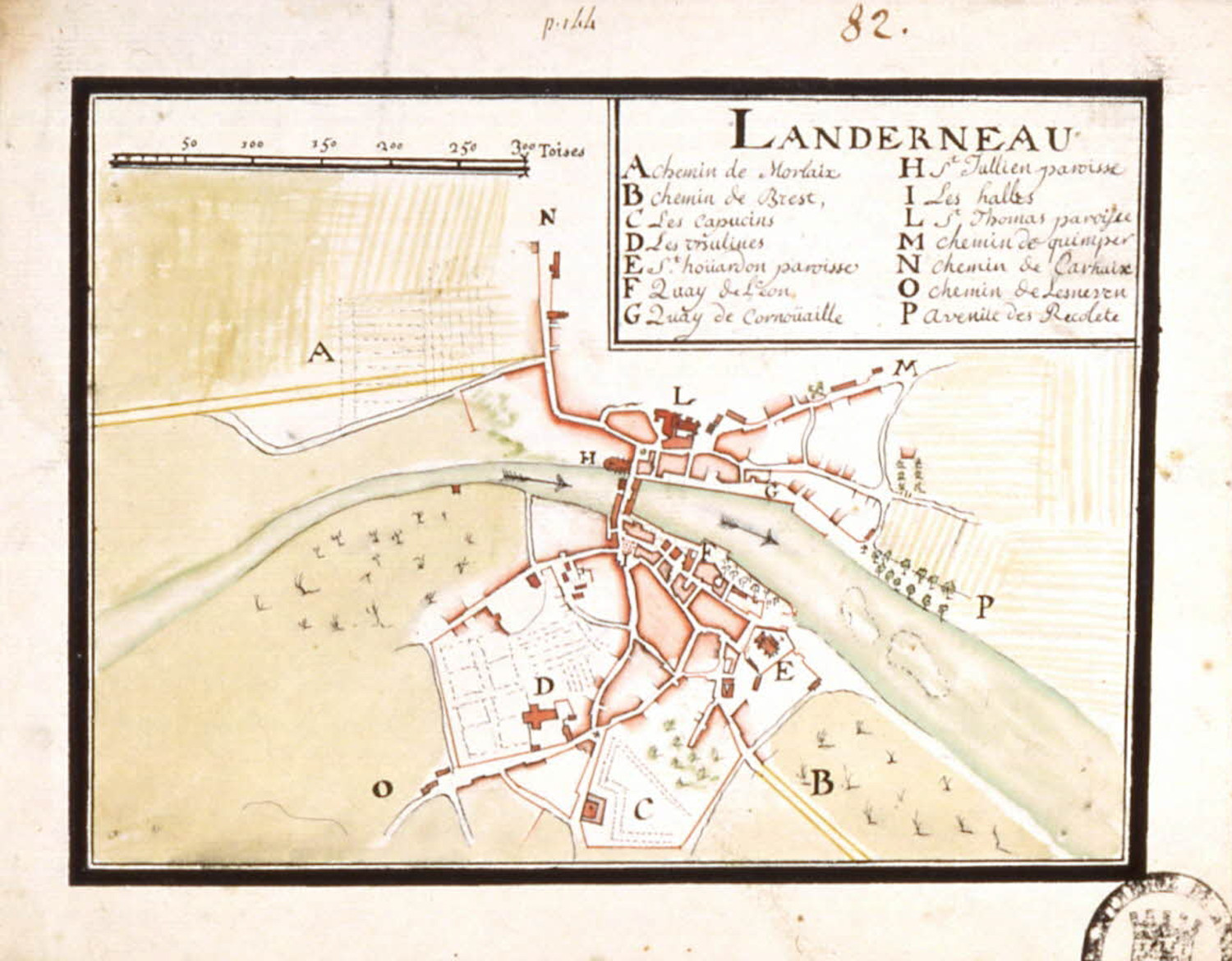

Longtemps négligé par l’historiographie, le port de Landerneau est sans doute, grâce à l’importance de son trafic et au dynamisme de son négoce, le cinquième ou le sixième port de commerce breton au xviiie siècle, après Nantes, Lorient, Saint-Malo et Morlaix. Brest n’exportant rien doit être considéré comme un port d’approvisionnement de la Marine. C’est si vrai que le président des négociants brestois écrit en 1819 : « Landerneau est devenu le vrai port de commerce de Brest ». Cette situation s’explique par plusieurs facteurs. Ville-carrefour, dès l’Antiquité, au premier point de passage de la rivière, elle draine les marchandises de l’arrière-pays et principalement les toiles de lin, les grains puis les cuirs, facilement exportables. La présence de la Marine royale à Brest depuis la fin du xviie siècle lui assure la protection mais aussi des marchés considérables en vin, fournitures navales et fer, qui constituent des cargaisons de retour pour les navires. Le négoce en tire des profits qui font sa prospérité.

Trafics et armement

La ville vit du commerce des crées, fines toiles de lin du Léon expédiées aux Antilles par Bordeaux et Bayonne, mais aussi à Bilbao, pour être vendues en Espagne intérieure et en Amérique du Sud. Les Landernéens maîtrisent ce négoce grâce aux normes de qualité fixées par les règlements de Colbert. Avec Saint-Malo, Morlaix et Nantes, ils obtiennent un monopole d’exportation.

![]() Les navires rapportent vin et eau-de-vie du Bordelais, où Landerneau est un des premiers ports bas-bretons. Ils chargent également du liège, du savon, des pruneaux, des denrées coloniales, des bois de valeur. De Bayonne, ils rapportent des cordes de chanvre, du bois de construction navale, des produits résineux pour le calfatage. À Bilbao, ils chargent du fer. Ils vont au Croisic pour le sel. En temps de paix, ils embarquent du charbon au pays de Galles. Beaucoup de ces marchandises sont destinées à la Marine. Le port exporte des grains, des sardines, des produits d’élevage, des toiles et du fil, du cuir, du papier. La paix (1713-1744) fait prospérer le négoce, mais les conflits du second xviiie siècle le contrarient. La production des crées baisse : 44 225 pièces marquées en 1744, 20 512 en 1788. Les cuirs tannés dans la vallée de l’Élorn, surtout à Lampaul-Guimiliau, les remplacent après 1750.

Les navires rapportent vin et eau-de-vie du Bordelais, où Landerneau est un des premiers ports bas-bretons. Ils chargent également du liège, du savon, des pruneaux, des denrées coloniales, des bois de valeur. De Bayonne, ils rapportent des cordes de chanvre, du bois de construction navale, des produits résineux pour le calfatage. À Bilbao, ils chargent du fer. Ils vont au Croisic pour le sel. En temps de paix, ils embarquent du charbon au pays de Galles. Beaucoup de ces marchandises sont destinées à la Marine. Le port exporte des grains, des sardines, des produits d’élevage, des toiles et du fil, du cuir, du papier. La paix (1713-1744) fait prospérer le négoce, mais les conflits du second xviiie siècle le contrarient. La production des crées baisse : 44 225 pièces marquées en 1744, 20 512 en 1788. Les cuirs tannés dans la vallée de l’Élorn, surtout à Lampaul-Guimiliau, les remplacent après 1750.

En 1698-1699, onze navires vont à Bordeaux, et dix-sept en 1721. La flottille, qui culmine à vingt-trois navires en 1739 (pour un cumul de 809 tonneaux), est très sensible aux guerres. Celle de Succession d’Autriche est catastrophique : il reste cinq barques en 1748. Le redressement est brisé par la guerre de Sept Ans (1756-1763). La fin du siècle est plus favorable. La guerre d’Indépendance américaine (1778-1783), éloignant la flotte britannique, favorise le trafic, avec dix-neuf navires armés (pour un total de 1 084 tonneaux) en 1784. Il décline avec la crise finale de l’Ancien Régime.

Paradoxes de la guerre

Conseillé par Colbert, Louis XIV engage en 1661 une politique nuisible à l’économie bretonne. Il attaque le commerce anglais, augmentant les tarifs douaniers et limitant l’entrée des draps anglais. En réplique, les Anglais augmentent les taxes sur les toiles bretonnes, ce qui fait décliner Morlaix et favorise la production de toiles en Irlande et en Silésie, concurrençant la péninsule armoricaine. Le marché du Portugal est perdu au milieu du siècle.

![]() L’État fait de Brest le premier port militaire du royaume, pour bâtir sa marine de guerre. Avec les fournitures navales et le vin, les Landernéens gagnent des cargaisons de retour. Leur négoce garde son autonomie en exportant les productions de l’arrière-pays, mais la dépendance vis-à-vis de l’État s’accroît. Le budget de la Marine baisse après chaque guerre et fait chuter les commandes.

L’État fait de Brest le premier port militaire du royaume, pour bâtir sa marine de guerre. Avec les fournitures navales et le vin, les Landernéens gagnent des cargaisons de retour. Leur négoce garde son autonomie en exportant les productions de l’arrière-pays, mais la dépendance vis-à-vis de l’État s’accroît. Le budget de la Marine baisse après chaque guerre et fait chuter les commandes.

Des négociants entreprenants

À partir de 1660, des marchands exogènes s’installent, preuve du dynamisme du port. Le premier, Arnaud Duthoya, vend le vin de la maison familiale de Bordeaux. Attirés par les chances de réussite, ces entrepreneurs viennent de régions productrices de marchandises négociées à Landerneau : vin de Bordeaux, textiles de Normandie. Ils épousent des Bretonnes et fondent des dynasties, parfois actives jusqu’au xxe siècle. Certains, tel le plus riche, Jean-Baptiste Mazurié, arrivé en 1716, apportent des capitaux qui les placent en tête de la bourgeoisie. Ils forment les deux tiers du négoce et bousculent la hiérarchie sociale où dominaient les officiers de justice et des finances. Contre eux, ils prennent le pouvoir municipal en 1721. Ils bâtissent de riches hôtels particuliers et achètent des biens, dont des manoirs de campagne. Ils briguent des offices et s’engagent dans la voie de l’anoblissement.

Si les Morlaisiens se limitent au commerce passif et emploient des navires extérieurs, les Landernéens pratiquent le commerce actif et arment. En 1769, l’inspecteur des Manufactures confirme « à Morlaix toutes nos maisons de commerce ne travaillent que par commission et quand l’étranger suspend ses ordres, elles restent dans l’inaction. Celles de Landerneau […] travaillent beaucoup pour leur compte ». Après 1763, Barthélemy Kerroz fait de la cité finistérienne le troisième port français à Bilbao, après Nantes et Bayonne.

Les négociants veulent participer au trafic colonial. Le refus de la Ferme générale, qui craint dépenses et fraudes, est contourné. En 1739-1745, Jean Duthoya arme, avec Surcouf et des négociants de Marseille et Cadix, le Louis-Érasme, qui fait le trafic interlope en Amérique du Sud et ramène des piastres. On expédie du vin aux Antilles depuis Bordeaux et on trafique de la pacotille. Landerneau reçoit des navires venant des îles, vingt-deux en dix-huit mois au début de la guerre d’Indépendance américaine. D’autres pêchent la morue à Terre-Neuve. Les Verduc en 1710, Villard en 1785 s’implantent à Cadix, pôle du trafic vers l’Amérique du Sud. À chaque guerre, des armateurs s’engagent dans la course.

![]() Landerneau, port secondaire, contribue à la vitalité de l’économie bretonne, par son trafic d’import-export. Ses négociants mènent un commerce actif et il reste autonome par rapport à ses voisins. Les guerres de la Révolution, aggravées par le blocus continental sous l’Empire, viennent briser cet essor, qui ne parvient pas à retrouver le même niveau de vitalité au xixe siècle, ce qui explique largement le passage des principaux négociants à l’industrie.

Landerneau, port secondaire, contribue à la vitalité de l’économie bretonne, par son trafic d’import-export. Ses négociants mènent un commerce actif et il reste autonome par rapport à ses voisins. Les guerres de la Révolution, aggravées par le blocus continental sous l’Empire, viennent briser cet essor, qui ne parvient pas à retrouver le même niveau de vitalité au xixe siècle, ce qui explique largement le passage des principaux négociants à l’industrie.